摘要:,,人们相信受害者有罪论的心理与社会因素复杂多样。这种信念可能源于个体的心理防御机制,如偏见、刻板印象和情绪驱动的判断。社会因素如文化价值观、媒体报道的偏见、教育体系中的缺失以及社交圈子的影响也起到了重要作用。受害者有罪论可能满足某些人的心理需求,如寻求认同感或避免责任转移。探究背后的原因有助于我们更全面地理解这种现象,并推动公正和客观的社会认知。

本文目录导读:

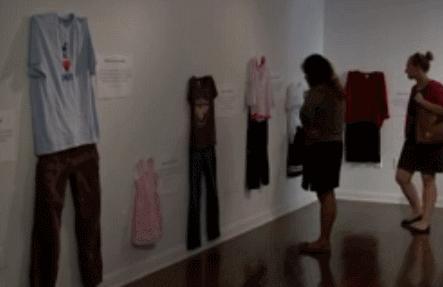

“受害者有罪论”是一种在特定情境下出现的观念,认为受害者在遭受不幸事件或遭遇困境时,其自身也存在某种过错或责任,这种观念的存在,不仅忽视了真正的罪魁祸首,而且将责任归咎于受害者,对个体和社会产生深远影响,本文将探讨人们为什么会相信这种观念,背后隐藏的心理和社会因素是什么。

心理机制:认知偏差与情感倾向

人们相信“受害者有罪论”往往源于认知偏差和情感倾向,在面临冲突或困境时,人们往往倾向于寻找一个责任的归属,以便简化复杂的情境,当缺乏足够的信息或面对复杂的情境时,人们容易产生认知偏差,将责任归咎于受害者,人们在面对不幸事件时,容易产生同情和压力等情感倾向,这种倾向可能导致人们在无意识中对受害者产生偏见,认为受害者自身也有责任。

社会因素:文化、群体压力与权力结构

社会因素也是导致人们相信“受害者有罪论”的重要原因,文化传统对人们的观念产生深远影响,在某些文化中,强调个体应对自身命运的掌控力,认为个体应该为自己的遭遇负责,群体压力也是影响个体观念的重要因素,当个体在社交环境中受到周围人的影响时,可能会为了迎合群体观点而接受“受害者有罪论”,权力结构中的不平等也可能导致这种观念的传播,当权力掌握在少数人手中,他们可能会利用这种观念来维护自己的利益,使受害者有罪论成为一种主流观点。

心理与社会因素的相互作用

心理和社会因素在影响人们相信“受害者有罪论”的过程中相互作用,个体的认知偏差和情感倾向可能导致他们更容易接受这种观念,社会因素如文化传统、群体压力和权力结构会强化或塑造个体的认知和情感倾向,当个体处于特定的文化环境中,可能会受到文化传统的影响,认为受害者自身有责任;群体压力可能导致个体为了迎合群体观点而接受这种观念;权力结构中的不平等可能使受害者有罪论成为一种主流观点,进而影响个体的认知和情感倾向。

反驳与反思:打破受害者有罪论的束缚

为了打破“受害者有罪论”的束缚,我们需要从心理和社会层面进行反驳和反思,提高公众意识,让人们认识到“受害者有罪论”的危害性,鼓励批判性思维,教导人们在面对信息时保持独立思考,避免盲目接受观念,推动公平、公正的社会环境建设,减少权力不平等现象,降低群体压力对个体观念的影响,通过教育和宣传,传播正确的价值观,强调个体权利和责任的平衡,鼓励人们关注真正的问题所在,而不是将责任归咎于受害者。

“受害者有罪论”是一种深受心理和社会因素影响的观念,认知偏差、情感倾向、文化传统、群体压力和权力结构等因素都可能影响人们接受这种观念,为了打破这种观念的束缚,我们需要从多个层面进行努力,包括提高公众意识、鼓励批判性思维、推动社会公平和公正等,通过传播正确的价值观,关注真正的问题所在,我们可以更好地保护个体权益,促进社会的和谐与进步。

京ICP备11000001号

京ICP备11000001号