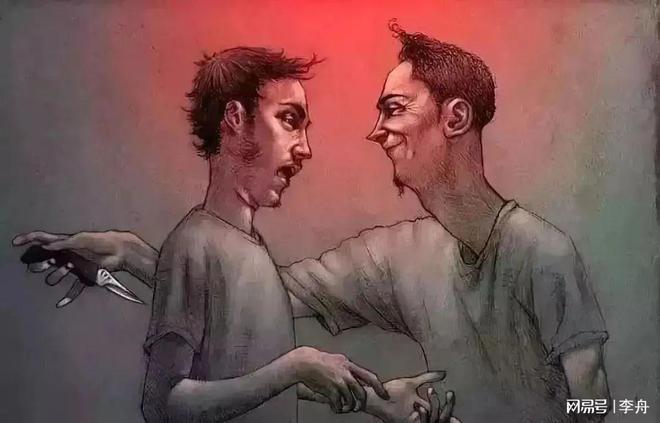

摘要:人性具有复杂性和多面性,有些人可能对身边的人表现出恶劣的态度,而对外部的人却展现出友善的一面。这可能是由于个人情感、情绪、压力等多种因素影响所致。在人际关系中,人们可能会受到自身偏见、情绪波动、沟通障碍等因素的影响,对亲近的人表现出不耐烦、挑剔等不良态度。而在面对外人时,可能会出于社交礼仪、自我保护等需要而展现出更为友善的一面。这种现象揭示了人性的复杂性和矛盾性,需要我们深入思考并努力改善自身行为。

本文目录导读:

在我们的日常生活中,常常会遇到这样的人:他们对身边的人态度恶劣,甚至暴躁易怒,而对陌生人或者外人却表现出极大的耐心和友善,这种现象似乎与我们通常理解的待人接物的道理相悖,引发我们深思,为什么有的人总是对身边的人态度恶劣,对外人却和颜悦色呢?本文将从多个角度探讨这一问题。

家庭角色与社交压力

对于许多人来说,家庭是他们最熟悉、最舒适的环境,因此在家人面前,他们可能更容易表现出真实的一面,包括一些不良的情绪和态度,而在外界,人们往往受到社会规范、道德准则以及他人评价的影响,因此会更注重自己的言行举止,表现出更为友善和礼貌的一面,面对不同的社交圈子,人们可能会出于社交压力而调整自己的态度和行为,以适应不同的社交环境。

情感依赖与期望落差

在人际关系中,我们往往对亲近的人有着更高的情感依赖和期望,当这些期望未能得到满足时,容易产生失望、愤怒等负面情绪,在情绪失控的情况下,我们可能会对身边的人表现出较为恶劣的态度,而对外人,由于我们没有过高的期望,往往更容易保持客观和友善。

自我认知偏差

有些人可能对自己的行为和态度存在自我认知的偏差,他们可能认为自己在外界的友善表现是理所当然的,而对自己在家人面前的恶劣态度则视为理所当然,这种自我认知的偏差可能导致他们在人际关系中表现出双重标准,从而加剧了与家人之间的矛盾和冲突。

个性特质与心理防御机制

每个人的个性特质和心理防御机制都有所不同,有的人可能具有较为敏感、易怒的个性特质,这在面对熟悉的人时更容易表现出来,面对压力和挫折时,有的人可能会采取攻击性的行为来保护自己,这种行为在亲近的人面前可能更为明显,而在面对外人时,他们可能会因为受到社会规范的影响而抑制自己的攻击性,表现出更为友善的一面。

沟通与理解的缺失

很多时候,人们对身边人态度恶劣并非出于本意,而是由于沟通不畅和理解不足导致的,在亲密关系中,我们可能更容易忽略对方的感受和需求,导致误解和矛盾的产生,而对外人,我们可能会更加谨慎和关注对方的感受,从而表现出更为友善的一面,增进彼此之间的沟通和理解,是改善人际关系中态度问题的关键。

为什么有的人总是对身边的人态度恶劣,对外人却和颜悦色?这个问题涉及到家庭角色与社交压力、情感依赖与期望落差、自我认知偏差、个性特质与心理防御机制以及沟通与理解的缺失等多个方面,要改善这一现象,我们需要增强自我认知,调整期望,加强沟通,并努力理解他人的感受和需求,只有这样,我们才能建立起健康、和谐的人际关系。

建议与启示

1、增强自我认知:了解自己的行为和态度特点,认识到自己在人际关系中的双重标准,从而有意识地调整自己的行为和态度。

2、调整期望:降低对身边人的过高期望,理解每个人都有自己的优点和缺点,学会接受和尊重他人的不完美。

3、加强沟通:增进与身边人的沟通和理解,关注对方的感受和需求,学会倾听和表达自己的想法和情感。

4、友善待人:无论对家人还是外人,都应保持友善和尊重的态度,学会控制自己的情绪和行为。

要改善对身边人态度恶劣的问题,我们需要从多个角度进行深入分析和探讨,通过增强自我认知、调整期望、加强沟通和友善待人等方法,我们可以建立起更为健康、和谐的人际关系。

京ICP备11000001号

京ICP备11000001号