摘要:人际关系中的心理学成因涉及到个体为了融入圈子而做出不喜欢的事。这种现象源于人们对归属感和认同感的渴望,导致在某些情况下产生迎合他人、忽略自我真实感受的行为。为了融入圈子,个体可能会受到群体压力,产生从众心理,从而做出违背自己意愿的选择。这种现象揭示了人际关系中个体心理需求的复杂性以及社会因素对人行为的影响。

本文目录导读:

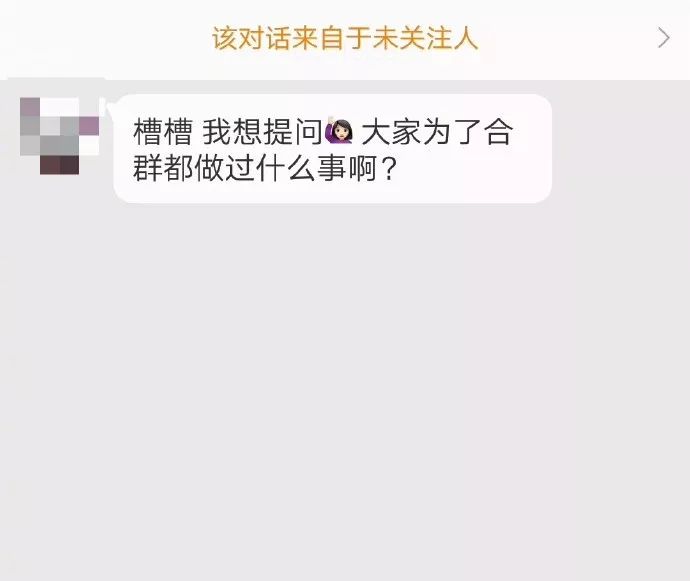

在人际交往中,我们常常发现一些人为了融入某个圈子,会选择做一些自己并不喜欢的事情,这种现象在社会生活中普遍存在,背后隐藏着复杂的心理学成因,本文将从多个角度探讨这一现象,并尝试解析其背后的心理学原理。

现象描述

为了融入圈子而做不喜欢的事,表现为个体在社交过程中,为了获得他人的认同和接纳,会暂时放弃自己的原则、兴趣或者价值观,去迎合他人的期望,这种行为可能包括改变自己的穿着风格、尝试不喜欢的食物、参与不感兴趣的活动等,这种现象在人际交往中普遍存在,尤其在寻求归属感的过程中,人们更容易产生这种行为。

心理学成因

1、社会认同理论

社会认同理论认为,人们往往通过与他人保持一致来获得社会认同,为了融入圈子,个体可能会选择做不喜欢的事情,以表明自己与圈子成员具有共同的兴趣、价值观和态度,这是一种寻求认同和归属感的策略。

2、群体压力

群体压力是指个体在群体中受到的压力,为了与群体保持一致,避免被排斥或孤立,个体可能会选择做不喜欢的事情,在圈子中,成员间的互动和期望可能给个体带来压力,促使他们改变自己的行为以适应圈子。

3、自我表达与自我抑制

个体在社交过程中,既要表达自我,又要考虑他人的感受,为了融入圈子,个体可能会在自我表达和自我抑制之间寻求平衡,在某些情况下,为了维护关系,个体可能会抑制自己的真实感受和需求,选择做不喜欢的事情。

4、互惠原则

互惠原则指的是个体在交往中希望通过付出获得回报,在融入圈子的过程中,个体可能会为了获得他人的接纳和友谊,而暂时做一些不喜欢的事情,他们可能认为,通过付出这些“代价”,能够建立稳定的人际关系。

心理学分析

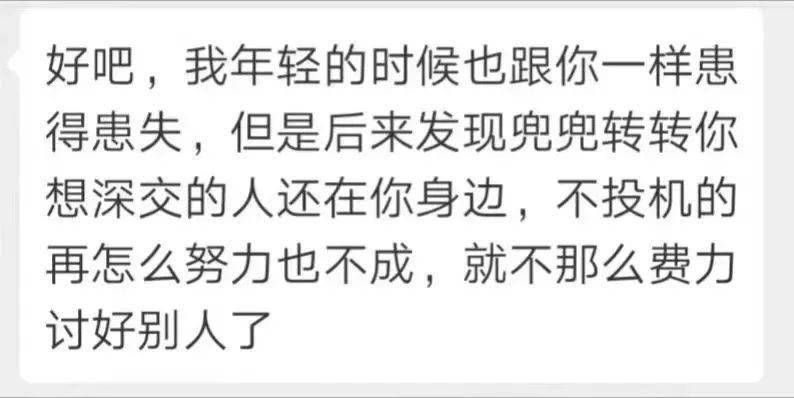

为了融入圈子而做不喜欢的事,从心理学角度来看,是个体在社交过程中的一种策略性行为,这种行为背后反映了人们对认同、归属和社交的需求,长期压抑自己的需求和兴趣,可能会导致内心的不满和矛盾,甚至影响个体的心理健康,在融入圈子的过程中,个体需要找到一种平衡,既要考虑他人的需求,也要尊重自己的感受。

建议与对策

1、提高自我意识:个体需要了解自己的需求、兴趣和价值观,明确自己在社交过程中的底线和原则。

2、建立真实的自我:在社交过程中,保持真实的自我,表达自己的观点和感受,寻找与自己契合的圈子。

3、学会拒绝:学会拒绝做不喜欢的事情,维护自己的边界和尊严。

4、寻求平衡:在融入圈子和保持自我之间寻求平衡,既要考虑他人的需求,也要尊重自己的感受。

5、建立健康的社交关系:与那些尊重自己、接纳自己的人建立健康的关系,共同分享兴趣和价值观。

为了融入圈子而做不喜欢的事是一种常见的社交现象,背后隐藏着复杂的心理学成因,从社会认同、群体压力、自我表达与自我抑制以及互惠原则等角度来分析,我们可以更好地理解这种行为背后的心理学原理,个体在融入圈子的过程中,需要提高自我意识,保持真实的自我,学会拒绝并寻求平衡,以建立健康的社交关系。

京ICP备11000001号

京ICP备11000001号